Versorgungssicherheit

Gasspeicher in Deutschland - Wie leistungsfähig sind unsere Speicher?

Der Erdgasverbrauch in Deutschland unterliegt starken saisonalen Schwankungen. Um diese auszugleichen, wird Gas in unterirdischen Speichern gelagert. Wie funktioniert das genau, welche Kapazitäten stehen zur Verfügung und wie lange halten die Vorräte?

Welche Erdgas-Speichermöglichkeiten gibt es?

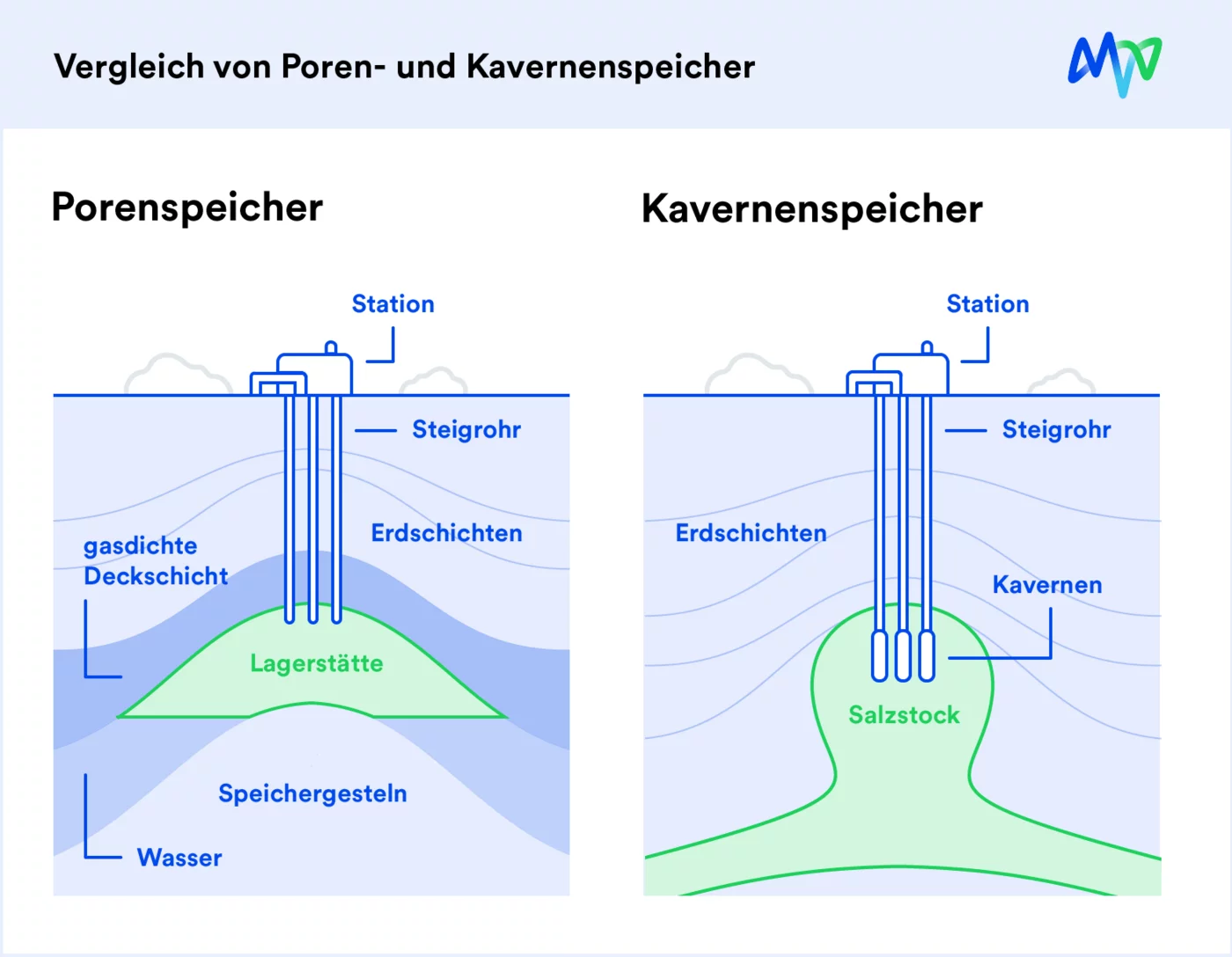

Erdgasspeicher werden generell benötigt, um Schwankungen des Verbrauchs auszugleichen. Überirdische Speicher, die man hin und wieder im Vorbeifahren sieht (z.B. Gasometer, Kugel- oder Röhrenspeicher), dienen lediglich der Abdeckung von tageszeitlichen Verbrauchsspitzen. Die „Wintervorräte“, also die Lagerstätten zum Ausgleich jahreszeitlicher Schwankungen, befinden sich dagegen durchweg unter der Erde. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Speichertypen: Kavernenspeicher und Porenspeicher.

Kavernenspeicher

Kavernenspeicher sind durch Bergbau entstandene unterirdische Hohlräume. Besonders geeignet für die Gasspeicherung sind Aushöhlungen in Steinsalz, denn diese sind von Natur aus so dicht, dass keine zusätzlichen Abdichtungen notwendig sind.

Ein Vorteil der Kavernenspeicher ist, dass sie schnell befüllt und entleert werden können. Daher eignen sie sich auch zum Ausgleich kurzfristiger, weniger planbarer Bedarfsschwankungen.

Porenspeicher

Porenspeicher sind natürlich abgedichtete, unterirdische Schichten aus porösem Gestein. Oft handelt es sich dabei um ehemalige Erdgas- oder Erdöllagerstätten oder um Grundwasser führende Schichten (sogenannte Aquifere). Dort wird das Gas in unzähligen winzigen Hohlräumen des porösen Gesteins gespeichert. Ideal geeignet sind Sandsteinformationen, die von Tonschichten umschlossen sind.

Ein Vorteil von Porenspeichern ist, dass sie meistens über sehr große Speichervolumen verfügen. Daher werden sie in der Regel zur Abdeckung saisonal erhöhter Grundlasten eigesetzt.

Wie funktioniert die Einlagerung und Entnahme?

Das Gas wird von den Förderstätten bzw. Anlandungsstellen über Fernleitungen direkt zu den Speichern transportiert. Dort wird es zunächst gefiltert, anschließend verdichtet, gekühlt und unter hohem Druck eingespeist. Bei der eingespeicherten Gasmenge unterscheidet man zwischen Arbeitsgas und Kissengas. Das Arbeitsgas steht tatsächlich für die spätere Ausspeicherung und Nutzung zur Verfügung. Das Kissengas wird dagegen für den Grundbetrieb des Speichers benötigt, zum Beispiel um einen gewissen Mindestdruck aufrecht zu erhalten.

Bei der Entnahme wird das Arbeitsgas gereinigt, erwärmt, getrocknet und nach einer Qualitätsprüfung in die Leitungsnetze eingespeist.

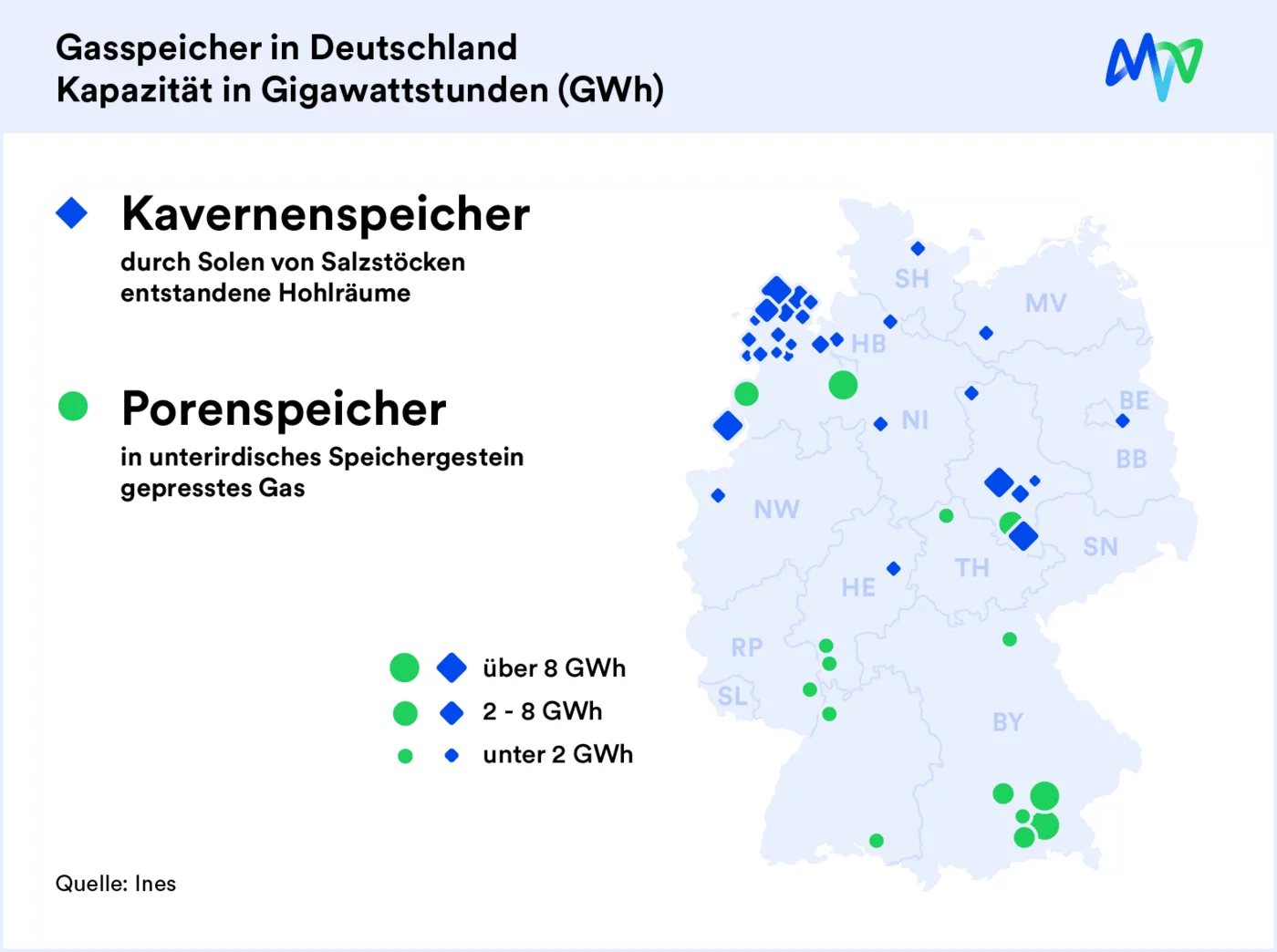

Über welche Speicher verfügen wir in Deutschland?

Im weltweiten Vergleich verfügt Deutschland über die viertgrößten Erdgasspeicherkapazitäten, nach den USA, Russland und der Ukraine. In den bundesweit 47 Untertagespeichern an 33 Speicherstandorten können rund 24,6 Milliarden Kubikmeter Arbeitsgas eingelagert werden (Stand: 2025). Dies entspricht rund 250 Milliarden Kilowattstunden oder ca. 29 % der in Deutschland jährlich verbrauchten Erdgasmenge (2020). Die Verteilung der Speicher in Deutschland hat vor allem geologische Gründe. Die größte deutsche Lagerstätte befindet sich im niedersächsischen Rehden; der 2 Kilometer tiefe Porenspeicher kann bis zu 4 Milliarden Kubikmeter Arbeitsgas aufnehmen.

Wie lange halten die Gasvorräte in Deutschland?

Wenn alle Lagerstätten zu 100% gefüllt sind, würde das gespeicherte Erdgas ausreichen, um Deutschland zwei bis drei durchschnittliche Wintermonate lang vollständig zu versorgen; ausgehend von 90 bis 120 Milliarden kWh monatlichem Gesamtverbrauch (Haushalte und Industrie). Seit 30. April 2022 sind die Mindestfüllstände der Erdgasspeicher per Bundesgesetz vorgeschrieben. Da sich die Versorgungslage aber im Vergleich zum Winter 2022/2023 deutlich entspannt hat, wurden die Mindestwerte wieder etwas abgesenkt. Das definierte Ziel zum 1. November 2025: 80 % Füllstand in allen deutschen Kavernenspeichern und in vier süddeutschen Porenspeichern sowie 45 % Füllstand in allen übrigen Porenspeichern.

Welche Rolle spielen Gasspeicher im Zuge der Energiewende?

Im Juli 2022 hat das EU-Parlament die Einstufung von Erdgas als nachhaltig gebilligt, obwohl dessen Nutzung definitiv nicht CO2-neutral ist. Die aktuellen Lagerstätten werden deshalb noch einige Jahrzehnte genutzt werden. Darüber hinaus eignen sich viele Lagerstätten auch zum Speichern von grünem Wasserstoff, der wiederum ein wichtiges Speichermedium für nicht unmittelbar genutzte Wind- und Solarenergie sein wird. Im ostfriesischen Krummhörn wurde bereits ein Erdgasspeicher auf Wasserstoffspeicherung umgerüstet und 2024 in Betrieb genommen. Da der zukünftige Bedarf an Wasserstoffspeichern aber nicht allein durch den Umbau vorhandener Erdgasspeicher gedeckt werden kann, ist mittelfristig der massive Ausbau der Kapazitäten geplant. Der erste neu ausgesolte Wasserstoff-Kavernenspeicher in Rüdersdorf bei Berlin hat 2024 den Testbetrieb aufgenommen.

Fazit

Zum Ausgleich saisonaler Bedarfsschwankungen wird Gas in unterirdischen Kavernen- oder Porenspeichern gelagert. Deutschland verfügt mit rund 24,6 Milliarden Kubikmetern über ausreichend Kapazitäten, um auch längere Versorgungsengpässe überbrücken zu können. Im Zuge der Energiewende gewinnen die Speicherstätten auch als Lager für grünen Wasserstoff an Bedeutung.