Wie Strom wirklich fließt

Von Höchst- zu Haushaltsspannung: So gelangt der Strom in Ihre vier Wände

Schalter an, Strom fließt. So einfach es im Alltag auch erscheint: Bis Ihr Gerät zu Hause auf Knopfdruck anspringt, hat der Strom bereits einen weiten Weg durch die Leitungen des Landes zurückgelegt. Ein Artikel über Spannungsebenen, Umspannwerke und darüber, wie die Energiewende das Stromnetz vor neue Herausforderungen stellt.

Zwei Millionen Kilometer Strom

Innerhalb des letzten Jahrhunderts hat sich das deutsche Stromnetz zu einem höchst zuverlässigen System entwickelt. Wo vor 100 Jahren noch elektrische Energieinseln existierten, fließt der Strom heute zuverlässig durch das ganze Land und versorgt selbst die entlegensten Winkel mit Elektrizität. Aktuell umfasst das gesamte Stromnetzsystem rund 1,9 Millionen Kilometer – genug, um die Erde 50-mal zu umwickeln – und verzeichnet dabei nur wenige Ausfallminuten pro Jahr.

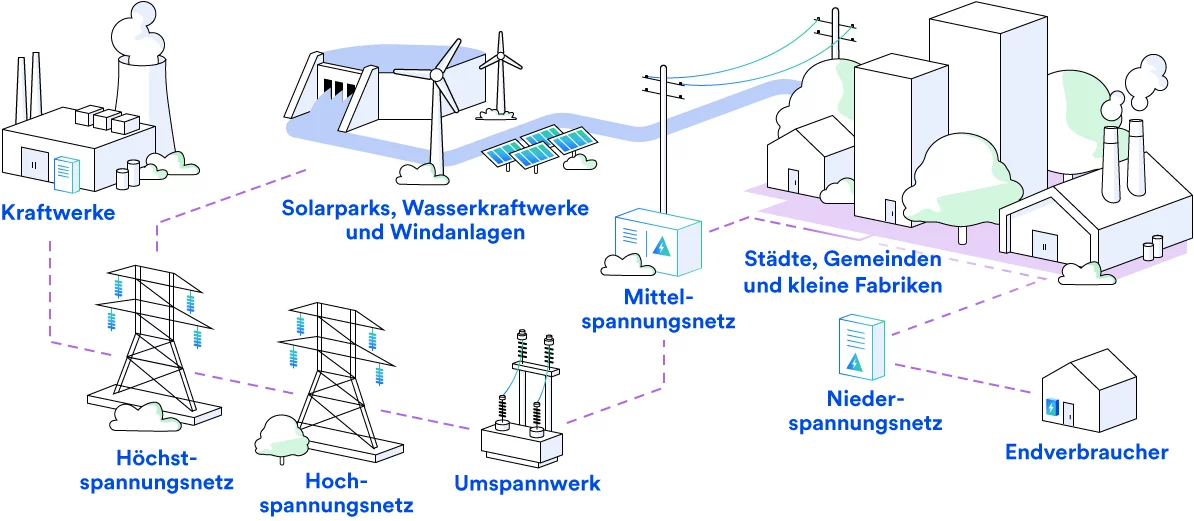

Möglich ist das durch ein perfekt abgestimmtes System von Übertragungs- und Verteilernetzen auf vier Spannungsebenen. Über Umspannwerke wird die Spannung jeweils herabgesetzt und in die nächstniedrige Ebene eingespeist. In Deutschland sind vier Übertragungsnetzbetreiber für die Steuerung des Stromflusses verantwortlich – und das längst nicht nur innerhalb der Landesgrenzen. Über das europäische Verbundnetz (ENTSO-E) sind Länder quer durch ganz Europa miteinander verknüpft und Netzstabilität ist dabei oberstes Gebot. Aber nun einmal der Reihe nach:

Eine Reise durch die vier Spannungsebenen des Stroms

Wir beginnen unsere Elektrizitäts-Exkursion am Ursprungspunkt des Stroms: im Kraftwerk. Egal, ob Wind, Sonne, Kohle oder Gas – hier wird Energie erzeugt. Genauer gesagt wird Bewegungsenergie (z. B. Windkraft) oder Wärmeenergie (durch die Verbrennung von Erdgas oder Biomasse) in Generatoren in elektrische Energie umgewandelt. Große Erzeuger wie Offshore-Windparks und Gaskraftwerke speisen den Strom anschließend ins Übertragungsnetz ein. Dort fließt er in Spannungen zwischen 220 und 380 Kilovolt (kV). Diese erste von vier Spannungsebenen wird als Höchstspannung bezeichnet. Das hohe Spannungsniveau ermöglicht einen verlustarmen Transport des Stroms über große Distanzen. Denn es gilt die Faustregel: Je höher die Spannung, desto geringer der Transportverlust.

Die ersten Stationen des frisch erzeugten Stroms sind Umspannwerke, in denen die Spannung auf ein niedrigeres Niveau von maximal 110 kV transformiert wird. Auf dieser Hochspannungsebene wird der Strom überregional an weitere Umspannwerke verteilt. Dort erfolgt die nächste Umwandlung auf die Mittelspannungsebene von 10 bis 30 kV. Städte, Gemeinden und kleine Fabriken werden in diesem Spannungsbereich versorgt.

Die letzte Etappe übernehmen sogenannte Trafostationen, die die Spannung auf 400 Volt Niederspannung reduzieren. In dieser Form gelangt der Strom schließlich über das meist unterirdisch verlegte Niederspannungsnetz direkt in die Steckdosen – bereit, unseren Haushaltsgeräten und E-Ladestationen Leben einzuhauchen. Auch kleine Energieerzeuger wie private Photovoltaikanlagen speisen hier ihren Strom ein.

Kurzum: Es ist ein ausgeklügeltes, präzise abgestimmtes System. Doch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien entstehen in Deutschland immer mehr Einspeisepunkte, welche die einstmals hierarchisch organisierte Netzstruktur durchkreuzen.

Energiewende: Herausforderungen für das Stromnetz

Deutschland will bis 2045 treibhausgasneutral werden und den steigenden Strombedarf vollständig mit erneuerbaren Energien decken. Dafür muss das Stromnetz massiv erweitert und modernisiert werden. Zwar ist jedes zusätzlich erzeugte Volt grundsätzlich willkommen, doch das bestehende Netz ist nicht darauf ausgelegt, dass zunehmend auf der Verteilernetzebene, so gesehen also rückwärts, eingespeist wird.

Besonders für Netzbetreiber wird die Steuerung des Stroms komplexer. Viele Erzeuger wie kleinere Photovoltaikanlagen speisen dezentral und wetterabhängig ein, was die Planbarkeit erschwert, und zu kritischen Situationen führen kann – im schlimmsten Fall kommt es zum Stromausfall. Etwa an wind- und sonnenreichen Feiertagen, wenn der Verbrauch gering ist, drohen zeitweise Überlastungen, die nur durch Abregelung gelöst werden können. Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch neue Verbraucher wie Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, die das Netz zusätzlich fordern.

Lösungsansätze für ein stabiles Energiesystem

Um unter diesen Gegebenheiten die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die erzeugte Energie effizient zu nutzen, braucht es also neue Strukturen. Der Ausbau von Umspannwerken, intelligentes Lastmanagement wie Smart Meter, die Kopplung verschiedener Energiesektoren sowie der flächendeckende Einsatz von Stromspeichern werden zu unverzichtbaren Bausteinen eines stabilen, dezentralen und nachhaltigen Energiesystems.

Auch das Übertragungsnetz muss deutlich erweitert werden. Aufgrund des Nord-Süd-Gefälles – mit ertragreichen Windregionen im Norden und hohen Verbrauchszentren im Süden – sollen leistungsstarke Gleichstromtrassen entstehen, die den Strom verlustarm über weite Strecken mit einer Spannung von bis zu 525 kV per Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) transportieren können. Ergänzend werden bestehende Leitungen durch Hochtemperaturleiterseile (HTLS), die Temperaturen bis zu 210 °C aushalten und so eine Steigerung der Übertragungskapazität ermöglichen, stärker ausgelastet und Spannungsebenen werden von 220 kV auf 380 kV angehoben. Mithilfe von Freileitungsmonitoring (FLM), einem System, das Belastung, Temperatur und Witterungsbedingungen der Leitungen in Echtzeit überwacht, lässt sich die Übertragungskapazität flexibel an die Wetterbedingungen anpassen.

Fazit

Vom Kraftwerk bis zur Steckdose durchläuft der Strom insgesamt vier Spannungsebenen von 380 Kilovolt Höchstspannung bis zur Niederspannung von 400 Volt. Eingebettet in das europaweite Verbundnetz, funktionierte dieser Stromfluss bislang reibungslos. Doch mit der Energiewende und zunehmender Elektrifizierung steht das Netzsystem in Deutschland und Europa vor einer tiefgreifenden Transformation. Netzausbau und Digitalisierung werden künftig entscheidend sein, um auch in einer erneuerbaren Stromwelt Versorgungssicherheit zu garantieren.