Neues Gesetz

Hydraulischer Abgleich bei der Heizung – mehr Kosten als Nutzen?

Für Vermieter von Mehrfamilienhäusern ab einer bestimmten Größe ist er neuerdings Pflicht, doch auch in Privathaushalten und kleineren Mietanlagen kann er helfen, Energie und damit Kosten zu sparen: der hydraulische Abgleich bei einer Heizungsanlage. Wir haben die wichtigsten Infos für Sie zusammengestellt.

Für wen ist der hydraulische Abgleich Pflicht?

Seit dem 1.10.2024 ist der hydraulische Abgleich nach § 60c GEG für jede neu errichtete Heizungsanlage – unabhängig vom Energieträger – gesetzliche Pflicht. Bei Mehrfamilienhäusern mit bis zu fünf Wohnungen ist ein hydraulischer Abgleich nicht vorgeschrieben, aber empfohlen. Das gilt auch für Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser.

Pflichten für Gebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten

Für Heizungsanlagen, die keine Wärmepumpe sind, und in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten betrieben werden, gelten folgende Fristen:

- Heizungsanlagen, die nach dem 30.9.2009 eingebaut oder aufgestellt wurden, sind innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder Aufstellung einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen.

- Heizungsanlagen, die vor dem 1.10.2009 eingebaut oder aufgestellt wurden, sind bis zum Ablauf des 30.9.2027 einer Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung zu unterziehen.

Was ist das Problem und was soll ein hydraulischer Abgleich bezwecken?

Das Problem gibt es in vielen Häusern mit mehreren Stockwerden oder Wohneinheiten: Trotz voll aufgedrehter Heizkörperventile erreichen die Heizkörper in den oberen Etagen nicht dieselbe Temperatur wie die, die näher am Heizkessel liegen. Wenn dann noch seltsame Geräusche in der Heizungsanlage selbst oder Fließgeräusche in den Rohren dazukommen, deutet das darauf hin, dass die Leistung der Pumpe und die Menge des Heizwassers nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. So erhalten Heizkörper in der Nähe der Pumpe zu viel Wasser und werden übermäßig heiß, während weiter entfernte zu wenig Wasser bekommen und gar nicht richtig warm werden. Die Pumpenleistung oder die Vorlauftemperatur zu erhöhen dienen für dieses Problem nur als Notlösung und treiben die Energiekosten in die Höhe.

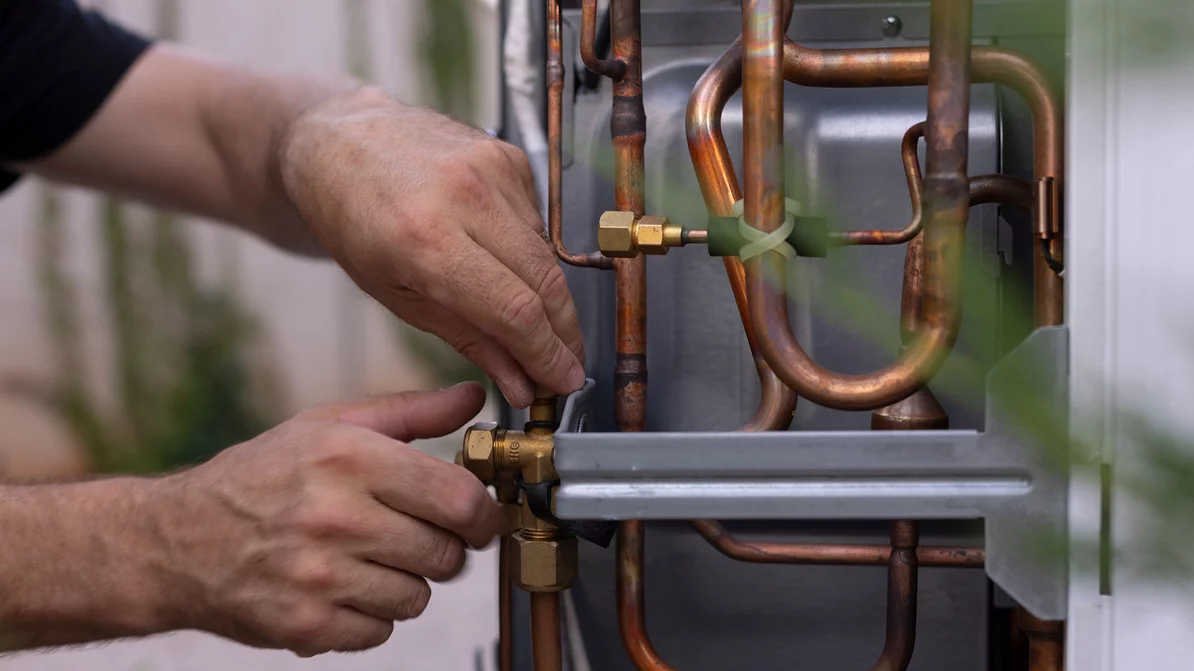

Der hydraulische Abgleich schafft dauerhaft Abhilfe: die Pumpe wird neu eingestellt und der Durchlauf der Heizkörperventile darauf abgestimmt. Das Ergebnis: Alle Heizkörper im Haus erhalten wieder dieselbe Menge an heißem Wasser und liefern eine gleichmäßige Wärme. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass an allen Heizkörpern im Haus voreinstellbare Thermostate angebracht sind. Ein erneuter Abgleich wäre nur erforderlich, wenn sich am System etwas ändert, also z. B. neue Heizkörper dazu kommen.

Bringt ein hydraulischer Abgleich wirklich eine Kostenersparnis?

Laut der vom Bundesumweltministerium und verschiedenen Partnern gegründeten Initiative C02Online sinkt bei einem Haus mit sechs Wohneinheiten und insgesamt 440 Quadratmetern Wohnfläche durch den hydraulischen Abgleich der Energieverbrauch um ca. sechs Prozent.

Was kostet ein hydraulischer Abgleich?

Eins gleich vorweg: billig ist er nicht. Das folgende Schaubild zeigt die anfallenden Kosten mit Zahlen aus 2020, die zumindest einer ersten Einschätzung dienen können, da sie sich inzwischen deutlich erhöht haben dürften. Die tatsächlichen Kosten hängen natürlich von der Anzahl der Heizkörper im Haus, der zu beheizenden Fläche und dem Alter der Heizungsanlage ab.

Ein wichtiger Kostenfaktor ist auch die Frage, ob bereits an allen Heizkörpern voreinstellbare Thermostate verbaut sind oder diese nachgerüstet werden müssen und ob eine neue Pumpe nötig ist.

Wichtig zu wissen:

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BAFA) fördert die Kosten für einen hydraulischen Abgleich und eventuelle Folgekosten im Rahmen der Heizungsoptimierung (BEG EM) derzeit mit 15 % der Investitionssumme. Mehr dazu erfahren Sie auf der Seite von CO2Online, wo Sie mit wenigen Angaben auch eine erste Effizienzrechnung für den hydraulischen Abgleich in Ihrer Immobilie durchführen können.

Können die Kosten für einen hydraulischen Abgleich auf die Mieter umgelegt werden?

Die Frage, ob die Kosten für den hydraulischen Abgleich auf die Mieter umgelegt werden können, ist rechtlich umstritten. Das Amtsgericht Charlottenburg hat entschieden, dass der hydraulische Abgleich als Instandhaltung bewertet wird, was bedeutet, dass die Kosten nicht umlagefähig sind. Obwohl Mieter durch den hydraulischen Abgleich Energie sparen, wird die Umlagefähigkeit der Kosten rechtlich angefochten, was zu unterschiedlichen Auffassungen in der Rechtsprechung führte.

Derzeit ist die rechtliche Frage zur Umlagefähigkeit des hydraulischen Abgleichs noch nicht umfassend geklärt, was Unsicherheiten für sowohl Mieter als auch Vermieter mit sich bringt.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen hydraulischen Abgleich?

Wenn Sie schon wissen, dass z. B. Thermostate nachgerüstet werden oder eine neue Pumpe fällig ist, ist der beste Zeitpunkt für den hydraulischen Abgleich auf jeden Fall der Sommer, da die Heizung dafür zeitweise ausgeschaltet und das Systemwasser abgelassen werden muss. Sind dagegen alle benötigten Komponenten schon vorhanden, kann der hydraulische Abgleich auch im Winter stattfinden. Auf jeden Fall sollten Sie sich rechtzeitig um einen Termin bemühen, da mit langen Wartezeiten zu rechnen ist. Ansprechpartner für den einfachen Abgleich sind auch Energieberater und Schornsteinfeger, für den Einbau von neuen Komponenten müssen Sie aber auf jeden Fall einen Installateur beauftragen.

Lohnt sich der hydraulische Abgleich auch im Einfamilienhaus?

Das kommt darauf an, ab welcher Amortisierungszeit Sie eine Investition als lohnend ansehen. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus ist für den einfachen Abgleich mit Kosten von mindestens 1.000 Euro zu rechnen. Diese Zahl erhöht sich, wenn neue Thermostate oder eine effizientere Pumpe eingebaut werden müssen. Die jährliche Einsparung liegt dagegen bei um die 200 Euro – was sich allerdings schnell erhöhen kann, sollten die Gaspreise weiter steigen. Übrigens: Die BAFA fördert den hydraulischen Abgleich auch bei Privathaushalten und Einfamilienhäusern mit einem Zuschuss von 15 Prozent zu den Gesamtkosten.

Was sich nach einem hydraulischen Abgleich auf jeden Fall sofort verbessert, ist der Wohnkomfort, weil sich danach auch die am weitesten von der Heizungsanlage entfernten Räume schnell und zuverlässig erwärmen.

Fazit

Wer beim hydraulischen Abgleich als Vermieter von gasbeheizten Wohnräumen in der Pflicht steht, ist gut beraten, sich möglichst schnell um die Durchführung zu kümmern. Zum einen ist ohnehin mit längeren Wartezeiten bei Handwerkern, Dienstleistern und benötigten Komponenten zu rechnen, zum anderen gibt es derzeit noch einen Zuschuss von 15 Prozent zu den Gesamtkosten von der Regierung sowie den Zuschuss der MVV Energie AG. Ob die Kosten auf die Mieter umgelegt werden können, ist rechtlich noch nicht abschließend geklärt.

Eigentümer von kleineren Wohneinheiten und Privathaushalte erhalten die Förderung ebenfalls, sollten aber gut durchrechnen, wie schnell sich die vierstelligen Anfangskosten durch die jährlichen Einsparungen amortisieren. In Fällen, wo sowieso in den nächsten zwei bis drei Jahren die Umstellung der Heizungsanlage auf nicht-fossile Brennstoffe geplant ist, rechnet sich der hydraulische Abgleich zum Beispiel wegen der mehrjährigen Amortisationszeit nicht.